Vous avez pu être redirigé depuis sunsite.fr/nucléaire ou sunsite.fr/accidents-nucléaires.

Éviter les accidents nucléaires

et la rupture du barrage de Vouglans

Un livre choc sur le nucléaire français a paru en

novembre

2018.

Erwan BENEZET, journaliste au Parisien / Aujourd’hui en France,

spécialiste du domaine, a été autorisé à consulter

l’étude scientifique

probablement la plus explosive de l’histoire de France,

tenue secrète — à part ce que nous en

révèle

Nucléaire: une catastrophe

française,

paru aux éditions Fayard.

Un livre à lire, garder et montrer

à sa famille et à ses amis

surtout quand on habite en France

Un danger insensé, largement médiatisé, d’une catastrophe “made in France” dont notre pays « ne se relèvera pas »

VIDEO. Barrage de Vouglans : le scénario catastrophe

En face, presque tout le monde continue de faire l’autruche, sur la foi des mensonges distillés par les coupables (« pas d’erreurs de conception, pas de malfaçons, tout est sous contrôle »). C’est faire insulte à ceux d’entre les spécialistes qui — libre à vous de l’apprécier — sont mieux renseignés, ou plus honnêtes et qui rendent publics les vices cachés (comme ce bouclier d’étanchéité injecté en amont contre le pied du barrage, alors que dans les règles de l’art, il doit être sous le barrage !).

À celles et ceux qui ne sont pas d’accord avec la

politique de l’autruche :

Mobilisons-nous maintenant !

Note : La vidéo utilisée en première

ci-après

n’a pas été l’émission d’ENVOYÉ

SPÉCIAL, postée ci-dessus

(n’ayant pas de téléviseur, je

n’étais pas au courant en temps réel),

mais la vidéo

dérivée publiée quelques jours après par Franceinfo,

et

diffusée

via la newsletter LES VIDÉOS du 12/09/2018.

Les experts savent qu’une catastrophe nucléaire est imminente en France

C’est ce qui ressort du livre de Thierry GADAULT et Hugues DEMEUDE intitulé Nucléaire danger immédiat, qui a paru en février 2018 aux éditions Flammarion dans la collection ENQUÊTE. La question n’est plus que de savoir quand, quitte à ne pas pouvoir y répondre, quitte à se laisser surprendre par les évènements.

Paradoxalement, le premier des soucis n’est pas directement une centrale nucléaire, mais un ouvrage hydroélectrique : le barrage de Vouglans (Jura), impossible à stabiliser dans ses fondations et qui « peut péter instantanément » [« Jura : le barrage de Vouglans "peut péter instantanément" et inonder l'Ain et le Rhône », Franceinfo], entraînant dans sa perte les victimes directes de l’inondation et trois centrales nucléaires sous une onde estimée à une dizaine de mètres de hauteur encore au niveau de Lyon, mettant par exemple la place Bellecour sous plusieurs mètres d’eau. Ce sera l’onde produite par les 605 000 000 m³ d’eau de la troisième retenue de France. Ou même par les 520 000 000 m³ d’eau si le niveau du lac est 5 m en-dessous du plein, comme une étude le suppose. Le directeur de la centrale du Bugey a rectifié en effet, après l’émission, que ce dernier document était une erreur, corrigée.

L’article « Rupture du barrage de Vouglans : l'improbable scénario catastrophe? », publié par Le Progrès – qui interdit de poster des liens profonds sur internet [page d’accueil] – annonce une « contre-enquête » publiée uniquement dans les éditions payantes, qui n’est toutefois rien de plus qu’un article issu d’un entretien du directeur de la centrale du Bugey avec un journaliste du quotidien régional. Grâce au fait que l’achat d’article à l’unité ne tombe pas sous l’interdiction d’exploiter les informations en public, il est permis d’en dire autant que le Bugey est protégé de l’onde par sa situation en amont du Rhône, que l’obstruction de la station de pompage d’eau de refroidissement pour la centrale sera palliée par de l’eau stockée sur site ou transportée – par air ou par route – par la Force d’action rapide du nucléaire (FARN) [présentation officielle EDF-ANCCLI-IRSN] créée après Fukushima pour intervenir sur tout l’Hexagone*, et que la centrale du Bugey a été conçue pour résister aux évènements consécutifs à la rupture du barrage de Vouglans. On note qu’une telle catastrophe n’est nullement exclue… et que rien n’a été dit – ni contre-enquêté – sur les trois autres centrales nucléaires pointées dans l’émission : Saint-Alban, Cruas, Tricastin.

* Note : En cas d’accident réel avec coupure d’électricité, panne des deux groupes électrogènes, et défaillance de l’engin de dernier recours, l’efficacité de la FARN peut être très réduite. Selon la présentation officielle, la Force d’action se donne en effet « 12 h » pour arriver sur place, « moins de 24 h » pour atteindre le but de l’intervention. Or le cœur d’un réacteur en arrêt d’urgence sera entré en fusion quelques heures seulement après que son refroidissement aura cessé de fonctionner.

Pour mémoire, en 1959, le barrage de Malpasset (Var) cède devant 50 millions de mètres cubes d’eau, soit dix fois moins, qui s’écoulèrent en une onde haute de plus de 40 m, tuant 423 personnes, et laissant derrière elle des milliers de sinistrés. Face à la catastrophe, le préfet du Var pouvait affirmer que le barrage de Malpasset « remplissait les conditions normales de sécurité et, il y [a] quelques mois il avait fait l’objet de vérifications. » [« Il y a 55 ans, Fréjus était engloutie par les eaux du barrage de Malpasset », Le Figaro] ; [La catastrophe du barrage de Malpasset, vidéo, RTF, INA]

<iframe width='100%' height='100%' frameborder='0' marginheight ='0' marginwidth='0' scrolling ='no' src='https://player.ina.fr/player/embed/CAF89029678/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/wide/1?i=368&o=743' allow ='fullscreen,autoplay'></iframe>

Note : L’intégration de cette vidéo n’est pas prise en charge par le logiciel d’Orange, appelé Assistant 2.0, utilisé pour mettre en ligne ce site.

Le barrage de Vouglans est scruté non seulement tous les quelques mois, mais chaque jour. EDF tient énormément au barrage de Vouglans parce que, comme elle explique dans Barrage de Vouglans, « Cette réserve permet, par une exploitation judicieuse, une augmentation de la production des usines aval, sur l’Ain et le Rhône, de l’ordre de 80 GWh par an. » En automne, de l’électricité est produite et l’eau est envoyée au Rhône afin d’atténuer l’étiage du fleuve. Le niveau du lac de Vouglans peut alors descendre à une vitesse allant jusqu’à un mètre par jour. Couramment en été, le niveau est compris entre 424,2 m et 425 m NGF. EDF veille à ce que le lac ait une capacité à résorber les crues de l’Ain. [Abaissement du niveau du lac de Vouglans, EDF]

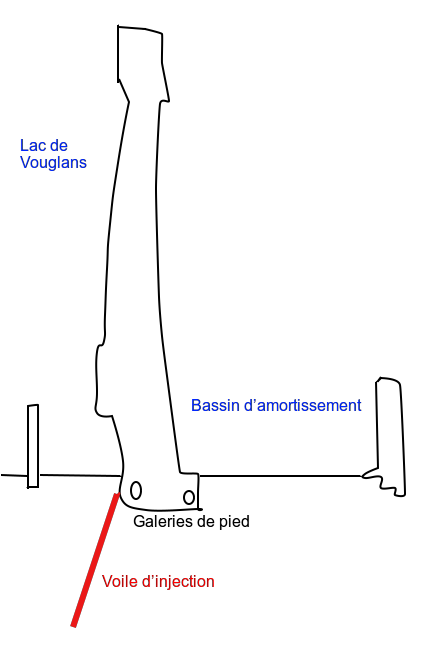

Si officiellement, EDF affirme qu’à Vouglans « tout est sous contrôle », cela ne rassure nullement puisque cela ne signifie en rien que tout serait maîtrisé. Concrètement, ce barrage est constamment soumis à des « sous-pressions élevées en pied », c’est-à-dire à une pression élevée exercée par de l’eau qui s’infiltre sous le pied du barrage, eau qui passe donc sous les consoles malgré un bouclier d’étanchéité, appelé voile d’injection. Un document interne d’EDF précise :

« Depuis le début de la mise en eau de la retenue, des sous-pressions élevées sont apparues dans la fondation, non seulement en pied de barrage, mais aussi loin vers l’aval. » (Au niveau du pied, l’épaisseur du barrage est de 25 m.) « Ces sous-pressions sont dues :

- d’une part à la situation très à l’amont du voile d’injection : sous l’effet de la poussée de l’eau, quand la partie amont du barrage se décolle de la fondation, la continuité consoles du barrage – voile d’injection est rompue.

- d’autre part à la nature géologique de la fondation, dont la stratification subhorizontale avec joints le plus souvent argileux est la cause d’une perméabilité horizontale significative par rapport à la très faible perméabilité verticale, ce qui permet de transmettre très aval de faibles débits, et de fortes pressions. »

Le voile d’injection devrait être situé, non en amont, mais directement sous la fondation, sous le barrage, comme on le voit sur les schémas de la page La gestion préventive du Risque de rupture de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ; probablement il avait été oublié au moment de la pose de la fondation. Injecté après coup, il ne sert strictement à rien, puisqu’il laisse passer l’eau par-dessus le voile, puis en-dessous du barrage, dès que l’eau du lac commence à pousser. Force est de constater que le barrage de Vouglans n’a pas été construit dans les règles de l’art.

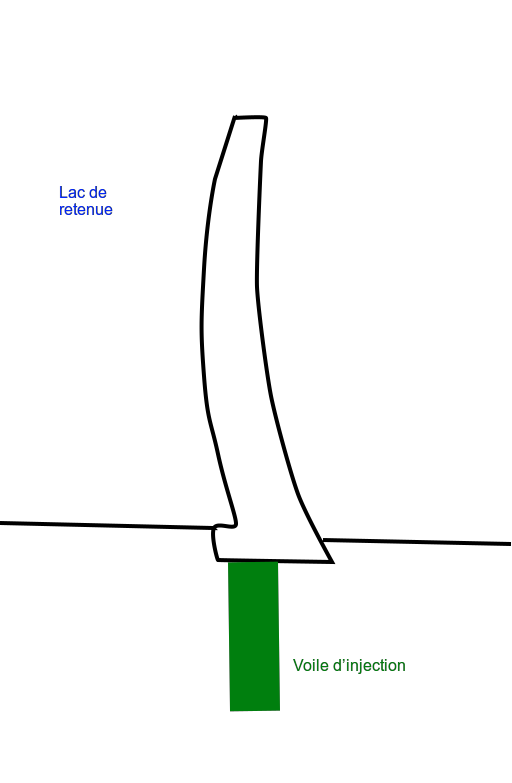

Barrage-voûte type :

Barrage de Vouglans :

Dessin calqué sur la vue schématique d’un barrage-voûte figurant dans l’énumération des types de barrages sur la page « La gestion préventive du Risque de rupture » du site Les services de l'État dans les Alpes-de-Haute-Provence, de 2011–2012.

Dessin calqué sur la coupe du barrage de Vouglans figurant dans le rapport d’experts EDF filmé dans le reportage d’Envoyé Spécial du 13 septembre 2018 : VIDEO. Barrage de Vouglans : le scénario catastrophe, à la minute 6:08.

Ensuite, sur le plan de la conception, le barrage apparaît comme sous-dimensionné. La simple poussée de l’eau telle que prévue l’a décollé de sa fondation dès sa mise en service. Évidemment cela n’était pas prévu, le joint d’étanchéité le prouve : entre le voile d’injection et le pied de barrage, il devait rester fermé, or il a été déchiré, et depuis, l’eau passe. Il aurait mieux valu opter pour un modèle combiné voûte-poids, voire voûte-poids à contreforts, permis par la configuration des lieux (qui n’est pas un ravin de haute montagne). Ces options beaucoup plus sûres ont été écartées, peut-être pour des raisons de coût — une réflexion que l’on retrouvera plus tard au moment de la construction d’un certain nombre de réacteurs nucléaires — ou pour des raisons de prestige — visiblement sans que les compétences techniques soient à la hauteur des ambitions…

Un reproche que récuse un ancien ingénieur qui à l’époque était au service de l’entreprise de BTP qui avait remporté le marché. Toujours selon l’article « Rupture du barrage de Vouglans : l'improbable scénario catastrophe? » du Progrès, il aurait « démont[é] » les démonstrations des lanceurs d’alerte, sans qu’aucun élément concret ne soit mis à la disposition du public, ni même du lectorat payant du quotidien lyonnais. En employant le biais intellectuel du consensus omnium (« tous les intervenants vous le diront »), et sans apporter la moindre preuve, il affirme que « le barrage est sain », renvoyant pour le reste au cahier des charges dont « toutes les exigences » auraient « été respectées »…

Et si le cahier des charges spécifiant les caractéristiques du barrage était encore plus défectueux que les plans définitifs de l’ouvrage ?

Au vu des désordres constatés, des contreforts auraient dû être ajoutés a posteriori — quitte à déplacer vers l’aval le bassin d’amortissement, ajouté a posteriori pour que l’eau du trop-plein ne continue pas de creuser le sol par la force de son impact. Preuve, s’il en fallait, que les concepteurs de cette prouesse technique étaient loin de tout prévoir. Il s’avère au fur et à mesure qu’il manquait bien plus que cela.

On apprend ainsi que sous les fondations du barrage, il y a un millefeuille incliné calcaire–argile qui laisse passer sous le barrage de l’eau sous pression même en plein milieu des 25 m d’épaisseur, soulevant l’ouvrage verticalement et le sortant ainsi de ses gonds. La rainure dans les rochers calcaires qui constituent les deux versants de la vallée est profonde de 5 à 15 mètres. Cette jonction barrage–roche est considérée comme le point le plus critique. Le barrage a beau s’encastrer dans la roche : le profil de la vallée en V très ouvert fait que quand le barrage est soulevé au milieu, il est perdu, d’autant plus rapidement qu’il est relativement long comparé à son épaisseur, 427 mètres sur 6 m en couronne.

La stabilité de l’ouvrage est vraiment limite, les rochers sont incapables de tenir les promesses qui leur furent prêtées, et toute la voûte est en train d’être soulevée par l’eau qui passe en-dessous, puisque le voile d’injection est pratiquement manquant ! L’étanchéité réglementaire est absente ! Le barrage de Vouglans ne respecte pas une norme élémentaire de sûreté ! L’exploitant est en infraction. Le fait que Vouglans soit maintenu en plein service est une escroquerie. Rien moins que cela.

Ces faits peuvent être comparés aux paroles prononcées le 15 mars 2018 dans la Commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires [Compte-rendu sur NosDéputés.fr, Observatoire citoyen de l’activité parlementaire], lors de l’audition du directeur du parc nucléaire et thermique d’EDF, accompagné du directeur du projet EPR de Flamanville, et du directeur de la sécurité. (Les noms ne sont pas cités, dans le respect des CGU de l’hébergeur de ce site.)

EDF affirme que les recombineurs catalytiques d’hydrogène et les filtres à sable (et à particules) installés dans toutes les enceintes de réacteurs, depuis les années 1980 et 1990 respectivement, éviteraient que les centrales françaises puissent avoir un accident contaminant comme celui de Fukushima.

« Deuxième aspect à prendre en compte : l'amélioration des connaissances. Nous disposons de possibilités de calcul que nous ne l'avions pas au moment nos centrales ont été construites. Cela nous a conduits, dans le cadre des troisièmes visites décennales du palier de 900 mégawatts, à effectuer des renforcements sur certains réacteurs afin d'être en mesure de faire face à des situations non prises en compte au départ – et qui peuvent sembler étranges au premier abord –, notamment des phénomènes de torsion du sol en cas de séisme, qu'il est désormais possible de modéliser. »

On attend désormais que les cartes d’inondation tracées à la main (et, comme le suggèrent des témoignages d’habitants militants, falsifiées) soient remplacées par des modélisations 3D faites dans les règles de l’art avec les moyens informatiques actuels.

Le directeur du parc nucléaire poursuit en effet par un point sur le risque d’inondation :

« Troisièmement, le changement climatique nous conduit à envisager des hypothèses basées sur la survenue de phénomènes d'agression d'un niveau inédit par rapport aux hypothèses initiales. Ainsi, c'est suite à la tempête de 1999, que l'on peut qualifier de quasi tropicale, et au début d'inondation d'une partie de la centrale du Blayais, que nous avons lancé un vaste plan anti-inondation sur l'ensemble de nos centrales : nous avons donc renforcé nos sites vis-à-vis de ce type d'agressions, tant pour les sites en bord de mer que pour les sites en bord de rivière. Contrairement à ce que j'entends ici ou là, nous avons bien pris en compte, je l'affirme, les conséquences qui pourraient résulter de la rupture d'un barrage tel que celui de Vouglans, dans l'Ain. »

Les avis divergent sur les conséquences les plus probables d’une telle rupture de barrage, faute de pouvoir se baser sur une modélisation informatique rigoureuse plutôt que sur des calculs opaques… Quant au Blayais, une partie de la centrale a vraiment été inondée, c’était plus qu’un « début d’inondation » ; plusieurs réacteurs s’arrêtèrent, et l’un d’entre eux fut sauvé de la fusion du cœur quelques minutes seulement avant qu’il soit trop tard [« Inondation de la centrale nucléaire du Blayais en 1999 », Wikipédia (article intégrant les apports de GADAULT et DEMEUDE)]. La France sera passée à deux doigts de l’accident nucléaire majeur.

Pour résumer jusqu’ici : Face à la poussée de l’eau, le barrage de Vouglans soulève un peu son pied amont, contre lequel s’adosse le bouclier d’étanchéité (voile d’injection). Par la fente qui s’ouvre, l’eau s’engouffre et trouve son chemin à travers le calcaire entre les couches d’argile sur lesquelles repose le barrage, qui est ainsi soulevé et aussitôt s’incline vers l’aval, en partie irréversiblement, jusqu’à la rupture !

Les flancs rocheux

à droite et à gauche ne sont que du calcaire. Vu qu’en plus, la voûte du

barrage se déloge, l’appui qu’elle trouve n’est pas du tout

suffisant.

Ainsi

le barrage de Vouglans finit par céder d’un instant à l’autre,

probablement en

se rompant au milieu !

Facteur aggravant : La construction consiste en béton armé présentant des maladies du béton. Et les fissures ne datent pas seulement de ce millénaire. Le document poursuit en effet :

« De plus, en février 1977, l’extension d’anciennes fissures débouchant dans la galerie de pied amont s’est accompagnée d’une brusque augmentation de la piézométrie et des fuites dans la zone centrale de la fondation de la voûte. »

Point de vocabulaire : La « voûte » est le barrage (qui

est un

barrage de type voûte).

La « piézométrie » est la

profondeur

du niveau de la nappe phréatique. À Vouglans, une remontée d’eau qui

s’infiltre à travers le sol de la partie basse en plein milieu du barrage.

« Le renforcement du drainage effectué à deux reprises (en 1972 et 1983) a eu des effets efficaces à court terme, mais sous l’effet de colmatages ou de concressionnements, l’efficacité des nouveaux drains a progressivement diminué et les sous-pressions ont repris leur croissance. »

En d’autres termes : Les drains étant des tuyaux percés de trous dans leur partie supérieure, ces trous se sont bouchés (« colmatages »), ou à l’intérieur des tuyaux une forme de tartre s’est déposée (« concressionnements »), parce que l’eau circule dans du calcaire et devient dure. Ainsi on a beau poser des drains, après un certain temps c’est comme s’il n’y en avait aucun, et l’eau se remet à pousser de plus belle pour soulever le barrage de Vouglans.

« Dans le domaine des déplacements, on note la poursuite de façon amortie, de la lente évolution vers l’aval, conséquence probable du retrait du béton. »

Cela veut dire que le barrage de Vouglans cède à la poussée de l’eau et se déplace constamment vers l’aval ! Plus vite au début, plus lentement maintenant, mais incessamment. Il n’arrête pas de glisser vers l’aval !

Le « retrait du béton » en question est le retrait de carbonatation, qui accompagne le vieillissement du béton. Il est dit que c’est une cause « probable » du glissement du barrage. D’autres causes probables sont :

- Le soulèvement du barrage par l’effet des sous-pressions, perturbant la manière dont le barrage voûte s’appuie contre les rochers sur les flancs de la vallée ;

- Une faiblesse de ces rochers, qui rappelons-le ne sont qu’en calcaire, roche célèbre pour les importantes excavations que l’eau de pluie arrive à y creuser naturellement au fil du temps…

Le cumul de toutes ces faiblesses fait que le barrage de Vouglans peut désormais céder à tout instant quand les plus de 500 millions de mètres cubes d’eau du lac de Vouglans (long de 35 km) s’accumulent derrière lui sur une centaine de mètres de hauteur.

500 000 000 m³, c’est dix fois plus que derrière le barrage de Malpasset, qui a « pété » sous le Général de Gaulle, soit au tout début des programmes nucléaires français. La centrale électrique de Fréjus, endommagée en même temps que la ville qu’elle alimentait, n’était pas encore nucléaire. [Rupture du barrage de Malpasset, RTF, INA], [Inondations de Fréjus après la rupture du barrage de Malpasset, RTF, INA], [Edition Spéciale: La Catastrophe de Fréjus, Les Actualités Françaises, INA], [Après la catastrophe de Fréjus, Les Actualités Françaises, INA] (vidéos d’archives disponibles en plus de celle citée plus haut, la plus partagée et la plus vue).

Pareillement de l’INA (mais disponible sur YouTube d’où elle peut être intégrée ici), ce reportage émaillé d’interviews de survivants :

Ainsi les populations des régions inondables sont inutilement exposées à un risque insensé, à mettre entièrement sur le compte des erreurs techniques et de la malfaçon. L’attitude des parties responsables est proprement criminelle !

Le risque que représente le barrage de Vouglans est si élevé qu’un document confidentiel d’EDF censé l’évaluer – la Note technique Réf. D4550.31-09/3980 – envisage un cas de figure où le niveau du lac est 5 m en-dessous du maximum (429 m NGF), alors que tout opérateur est dans l’obligation légale d’envisager le pire des scénarios. Pour le débit des cours d’eau c’est fait, mais les opérateurs pourraient tout à fait être tentés d’atténuer la crue historique en remplissant le lac au maximum, puisque l’une de ses fonctions est de réguler le débit de l’Ain. La note technique dit à la section 3.2 :

« Le scénario REB correspond à la rupture du barrage de Vouglans propagée sur crue historique. L’hydrogramme de l’onde est basé sur l’hypothèse d’une cote maximum dans la retenue de Vouglans avant effacement de 424 m NGF O(note HP75-2008-02556-FR_1), garantie si nécessaire par une vidange préventive. Le débit de pointe associé à cet hydrogramme est supérieur au débit de CMM. »

Notons l’euphémisme technique « effacement » pour un évènement qui s’appelle couramment rupture (de barrage). Quant aux sigles « REB » et « CMM », le premier signifie normalement réacteur à eau bouillante, mais son sens dans ce contexte n’est pas clair, la France ne possédant pas de réacteurs de ce type ; « débit de CMM », qui n’est pas non plus une expression connue sur internet, pourrait avoir un rapport avec crue millénale

En cas de rupture du barrage, la centrale du Bugey serait ainsi épargnée de justesse comme par miracle — ou elle serait inondée par derrière. Son directeur a dit au journal local, en réaction à l’émission d’ENVOYÉ SPÉCIAL, dans un article semi-confidentiel (cité plus bas) que les « 424 m » étaient une erreur qui a été corrigée, et que l’épargnement de la centrale sur la carte d’inondation correspondrait à la situation topographique des lieux. Ce démenti devrait idéalement s’accompagner d’une modélisation 3D par ordinateur, qui de toute évidence reste encore à faire.

Sombreraient ensuite – cela est incontestable et incontesté – les centrales de Saint-Alban, Cruas et Tricastin, avec des scénarios au mieux proches de ce qui s’est passsé au Blayais en 1999, quand un ingénieur a récupéré un réacteur quelques minutes avant que l’uranium entre en fusion. Au pire, les quatre centrales finiront comme celle de Fukushima — sans que la mer en prenne “sa part” — avec des poussières radioactives dispersées dans un rayon de 100 km autour de chacune d’elles, au cas où les recombineurs d’hydrogène déployés dans les centrales françaises seraient trop lents, ou le débit des filtres à poussières, trop faible. Voire, les produits de fission voyageront aussi loin que la traînée du nuage de Tchernobyl, qui en 1986 conduisit à l’évacuation de la ville éponyme et impactait tous les pays qu’il traversait. En France, où la population fut désinformée publiquement, on assistait à une explosion du nombre de cas de cancer de la thyroïde.

Rien que techniquement, les prévisions d’inondation n’ont pas été faites dans les règles de l’art, à base de calculs forcément approximatifs, mais fournissant des résultats parfois d’une précision trompeuse qui dans ce type de prognostic est en elle-même une preuve du manque de sérieux et d’intentions frauduleuses visant à bercer d’illusions les populations victimes futures de la catastrophe. Par exemple une carte d’inondation autour de la centrale du Bugey montre une limite d’eau à angle droit, le long d’une route, comme si le cataclysme allait se soucier du cadastre… Cette étude est probablement une escroquerie. Si ses auteurs avaient reçu l’autorisation de s’y appliquer avec sérieux en étant dans une démarche de vérité et de transparence, ils auraient fait une modélisation 3D pour laquelle l’IGN aurait fourni le relief numérisé, et le film de l’inondation aurait été publié sur internet, comme cela fut fait a posteriori par des auteurs américains pour la catastrophe de Malpasset-Fréjus [vidéo suivante]. De telles modélisations 3D peuvent être réalisées à la demande des pouvoirs publics par des prestataires, par exemple Eurosense (qui a aussi travaillé pour l’IGN à Mayotte) ; des collectivités territoriales responsables ne manqueront pas de commander une telle étude [page en français à propos des études d’inondations sur le site d’Eurosense]. Régulièrement prête à mandater les meilleurs sous-traitants pour assurer la qualité des installations, EDF pourrait préférer calculer les scénarios catastrophe en interne afin de garder le contrôle des résultats, au mépris de la loi.

La logique veut que le barrage hydroélectrique de Vouglans et certaines centrales défectueuses dès leur livraison, aujourd’hui vétustes et au bord de la défaillance, soient mises hors service sans plus tarder, afin de mettre en sécurité des dizaines de millions de personnes et les régions qu’elles habitent. Selon le livre cité, on s’interroge pourquoi le lac n’est pas vidé de moitié pour réduire le risque, voire vidangé complètement pour reconstruire le barrage ? Selon la même source, l’analyse révèle que l’activité économique est placée avant les vies humaines et l’environnement, et que dans cette logique il est préférable de continuer d’exploiter la centrale à plein régime. Lire aussi les 58 commentaires datant des 4 premiers jours après la publication de l’extrait de l’émission TV. À noter que la transcription de la vidéo est plus succincte et tronquée que pour d’autres contenus. Le problème des 5 m de différence de niveau n’y apparaît pas, le mot « dévastatrice » manque dans les explications du journaliste, « envahissant » devient « inondant », la fin de phrase « balayant tout sur son passage » est coupée. Même le mot « maladies » (sous-entendu : maladies du béton) a été supprimé dans les paroles du technicien EDF lanceur d’alerte, qui dit dans la vidéo : « Le barrage est hyper-surveillé, parce que c’est l’un des plus surveillés de France, et peut-être même le plus surveillé, parce qu'il présente des maladies, des problèmes de stabilité. Ce type de construction peut péter instantanément. » Outre l’effet de style amplifiant le propos dans la première moitié du passage cité, la rédaction ôte un élément de contenu qui fait apparaître l’exploitant et l’État comme gravement irresponsables.

Vue aérienne du lac de Vouglans, prise depuis un avion ultraléger

Par Parrad.adrien — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62440473

Le barrage de Vouglans (Jura) vu depuis la route EDF menant à l'usine hydroélectrique

Par Les Meloures sur Wikipédia luxembourgeois — Travail personnel, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14892662

Lors de la citation d’un replay de France Télévisions, souvent seul le texte de la page de présentation est pris en compte, la vidéo n’est pas visionnée. Pour remédier à ce biais, voici la transcription complète de « Barrage de Vouglans, le scénario catastrophe », de Bernard Nicolas et Arnaud Mansir, cité plus haut.

Dans la colonne gauche, les passages en orange sont en jaune sur la vidéo ; le reste est en blanc, sauf les légendes en noir sur fond blanc.

[Vue aérienne du barrage et du lac de Vouglans]

[Vue du barrage de Vouglans]

barrage de Vouglans

Jura

Voix off :

« Un barrage hydroélectrique vieux de cinquante ans,

qui

pourrait être à l’origine…

[L’Ain et le barrage vu de l’aval]

le barrage

hydroélectrique

vieux de 50

ans

et l’incroyable scénario

catastrophe

…d’un incroyable scénario catastrophe.

[Approche du barrage sur la route d’accès de la centrale]

un barrage géré par

EDF

Ce barrage est géré par EDF ;

[gros plan sur le barrage]

officiellement

tout

est

sous

contrôle

officiellement, tout est sous contrôle. »

mais le point le plus critique,

ces rochers sur

lesquels

l’ouvrage est fixé

Silence de la voix off.

la pression de l’eau

y est maximale

« La pression de l’eau y est maximale.

[gros plan sur la jonction barrage–rochers]

Pour notre guide, pas d’inquiétude. La jonction entre la roche et le béton est suffisamment solide. »

Alain Beaudoux

inspecteur de sûreté hydraulique EDF

Technicien EDF :

« Ces grandes structures, naturellement suivant la pression de

l’eau, bougent, voyez j’allais dire comme la tour Eiffel bouge sous l’effet du

vent ;

[gros plan sur le bassin du trop-plein, puis sur les déversoirs]

eh bien le barrage bouge sous l’effet de l’eau, c’est normal. C’est quelques millimètres, c’est pas des mètres, c’est quelques millimètres. »

[gros plan sur les déversoirs ;

fondu vers une tête

(de

profil), floue]

Cette sérénité

tout le

monde

ne la partage pas

Voix off :

« Une sérénité que tout le monde ne partage pas.

[tête de profil, floue, d’une personne qui parle]

Ce technicien qui a choisi de parler sous couvert d’anonymat, a fait toute sa carrière à EDF.

[vue floue de mains maniant des dossiers]

Ce technicien d’EDF

a

récupéré

des documents

confidentiels

Il a travaillé sur les questions de sûreté des barrages. Il a récupéré des documents internes, souvent confidentiels. »

[gros plan sur un document intitulé COMPORTEMENT DU BARRAGE, avec deux passages surlignés ; la partie visible entière est recopiée ci-dessous]

Technicien EDF en off :

« Le barrage présente des sous-pressions élevées en pied. »

[Suite après le document]

« COMPORTEMENT DU BARRAGE

Historique sommaire du comportement à la date de mise à jour de la brochure :

Depuis le début de la mise en eau de la retenue, des sous-pressions élevées sont apparues dans la fondation, non seulement en pied de barrage, mais aussi loin vers l’aval.

Ces sous-pressions sont dues :

- d’une part à la situation très à l’amont du voile d’injection : sous l’effet de la poussée de l’eau, quand la partie amont du barrage se décolle de la fondation, la continuité consoles du barrage – voile d’injection est rompue.

- d’autre part à la nature géologique de la fondation, dont la stratification subhorizontale avec joints le plus souvent argileux est la cause d’une perméabilité horizontale significative par rapport à la très faible perméabilité verticale, ce qui permet de transmettre très aval de faibles débits, et de fortes pressions.

De plus, en février 1977, l’extension d’anciennes fissures débouchant dans la galerie […] »

[zoom sur une section verticale du barrage, intitulée « Comportement mécanique »]

Technicien EDF en off (suite) :

« Alors c’est un peu technique ;

c’est-à-dire quand le barrage est plein d’eau, de l’eau peut s’infiltrer

sous

le barrage ; cette eau qui s’infiltre est à haute pression. Et donc ces

sous-pressions en

pied peuvent créer comme un effet de soulèvement, un peu.

[détails de la rencontre avec le technicien et du pied aval du barrage]

Le barrage est hyper surveillé, parce que c’est l’un des plus surveillés de France, peut-être même le plus surveillé, parce qu’il présente des maladies, des problèmes de stabilité. Ce type de construction peut péter instantanément. »

[panneaux à l’entrée du barrage]

depuis Fukushima

la loi impose à

EDF

d’imaginer

Voix off :

« Depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011, la loi impose

à EDF…

[vue du barrage]

le pire

des scénarios

[document en médaillon]

…d’imaginer le pire des scénarios, par mesure de sûreté.

[gros plan sur un document intitulé « NOTE TECHNIQUE (hors

DI001)

Note de synthèse des RPC Inondation pour le parc nucléaire »

d’EDF]

À Vouglans, il prévoit une crue historique de l’Ain et du Rhône…

[zoom sur une carte hydrologique avec le barrage qui disparaît]

une crue historique

combinée

à

une

rupture brutale

du barrage

…combinée à une rupture brutale du barrage.

[l’évolution de l’inondation en animation]

une vague

de 12 m de haut

submergerait

plus de 50 villages

Les 600 millions de mètres cubes d’eau seraient ainsi libérés. Une vague dévastatrice de 12 mètres de haut submergerait plus de 50 villages, envahissant la vallée de l’Ain, balayant tout sur son passage.

[vallée de l’Ain]

[carte de l’inondation]

pire

à

90 km de Vouglans

se trouve

Le pire pourrait survenir 6 heures après la rupture du barrage, à 90 km de Vouglans. Au niveau de la confluence de l’Ain et du Rhône se trouve…

la centrale

nucléaire

du Bugey

…la centrale nucléaire du Bugey.

[fondu carte d’inondation → vue d’horizon de la centrale nucléaire du Bugey]

À cet endroit précis – toujours selon les calculs des ingénieurs – l’eau devrait monter de 9 mètres.

[vue aérienne de la centrale nucléaire du Bugey avec la progression des eaux d’inondation]

toute la zone

serait inondée

sauf la

centrale…

Toute la zone serait inondée sauf, précisément, la centrale du Bugey.

Comment

est-ce possible… ?

[vue d’horizon de la centrale du Bugey]

EDF aurait-elle

privilégié

EDF aurait-elle privilégié…

[vue d’horizon de la centrale du Bugey]

le scénario

le plus rassurant ?

…le scénario le plus rassurant, alors que la loi lui impose d’envisager le plus pessimiste… ?

[vue aérienne du barrage de Vouglans à lac plein avec indication de la cote]

Barrage plein :

429 m NGF

Quand le barrage de Vouglans est plein, la hauteur d’eau est de 429 m NGF.

[gros plan sur le barrage, puis sur un document à la section

« 2.4 Cotes des retenues »]

[« Les calculs ont

été

effectués en prenant en compte les cotes maximales exceptionnelles (PHE) des retenues de

Vouglans,

[…] »

Retenue | Cote en m

NGF

Vouglans | 429,00 m (PHE) »]

Nivellement

Général de

la

France

Sur un autre document d’EDF Nucléaire…

[vue aérienne du barrage et du lac plein]

document confidentiel

d’EDF nucléaire

Barrage plein :

429 m

NGF

…confidentiel celui-ci…

[gros plan sur le document « NOTE TECHNIQUE (hors DI001)

Note

de

synthèse des RPC Inondation pour le parc nucléaire », repris ci-dessous]

…le niveau choisi pour le scénario de rupture du barrage est de 424 m NGF. »

[suite après le document]

« NOTE TECHNIQUE (hors DI001)

Note de synthèse des RPC Inondation pour le parc nucléaire

D4550.31-09/3980

3.2 Aléa REB

Le scénario REB correspond à la rupture du barrage de Vouglans propagée sur crue

historique.

L’hydrogramme de l’onde est basé sur l’hypothèse

d’une

cote maximum dans la retenue de Vouglans avant

effacement de 424 m NGF O(note

HP75-2008-02556-FR_1), garantie si nécessaire par une vidange préventive. Le débit

de

pointe associé à cet hydrogramme est supérieur au débit de

CMM. »

[vue intérieure du barrage à −5 m]

5 mètres

85 millions m³ d’eau

« Cette différence de 5 m représente 85 millions de mètres cubes d’eau.

[lac de Vouglans à −5 m]

Une masse énorme qui manque donc au calcul de la vague de submersion. »

Julien Kerdoncuf

directeur du cabinet du préfet de l’Ain

Directeur du cabinet du préfet de l’Ain :

« À titre personnel,

sur

la base de ces éléments, je ne suis pas très très inquiet. Je ne suis

même pas inquiet du tout, à vrai dire. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne

faut

pas s’y préparer. Parce que le job de l’administration, de l’État sur un

territoire, c’est de toujours imaginer le pire. Voire un peu plus. Le pire voire un peu plus.

Le… pire plus TVA [rire bref]. »

[vue d’horizon de la ville de Lyon avec Fourvière]

Voix off :

« Plus au sud, toujours en bordure du Rhône…

[fondu vers la carte d’inondation]

3 autres

centrales nucléaires

seraient menacées

…trois autres centrales nucléaires seraient

menacées :

Saint-Alban,

Cruas,

et

Tricastin.

[carte d’inondation zoomée sur les trois centrales de

Saint-Alban,

Cruas et Tricastin]

[fondu vers une vue aérienne de la centrale nucléaire de

Saint-Alban]

Dans son document officiel, EDF estime que la montée des eaux…

[vue aérienne de la centrale nucléaire de Saint-Alban]

la centrale de Saint-Alban

serait épargnée

à 7 cm

près…

…pourrait épargner la centrale de Saint-Alban à 7 cm près.

[séquence vidéo montrant le tsunami de Fukushima déborder la digue de bord de mer]

à Fukushima

les Japonais

n’avaient pas prévu

le pire

À Fukushima, les Japonais, eux…

[réacteur de Fukushima Daiichi explosant au loin et envoyant en l’air un panache de fumée radioactive]

…n’avaient pas prévu le pire.

[réacteur de Fukushima Daiichi vu de près en train d’exploser et envoyer en l’air un panache de fumée radioactive]

Générique :

:commentez

:partagez

:ouvrez l’info

barrage de Vouglans, le scénario catastrophe

Bernard Nicolas

Arnaud Mansir

Le problème pour un barrage n’est pas qu’il « bouge », mais qu’il s’abîme en bougeant de façon irréversible

Le barrage de Serre-Ponçon, devant la plus grande retenue de France, bouge lui aussi. Mais il n’a jamais été nécessaire d’abaisser le niveau du lac par mesure de sûreté, bien qu’à l’intérieur de ce barrage en remblai, le débit d’eau des infiltrations soit mesuré en permanence.

Le barrage suivant bouge plus de 10 cm. Il est plus lourd qu’une des grandes pyramides d’Égypte. Sa surveillance coûte cher, combinant télémétrie et inspections. Mais il ne menace pas ruine pour autant, et personne ne s’alarme de son état.

Rien à voir avec ce qui se passe à Vouglans. Juste pour mettre les choses en perspective. Car c’est en se focalisant sur un seul barrage (Vouglans) que l’on arrive à oublier à quel point la gravité de sa situation est exceptionnelle.

Notre responsabilité collective

Le seul moyen de consommer de l’électricité sans être complice de crimes est de s’assurer que 100 % de l’électricité consommée provient de sources renouvelables : éolien, solaire, hydroélectrique sous réserve de déduire la production de la centrale de Vouglans.

Car oui en effet, la principale raison pour laquelle les centrales dangereuses ne sont pas mises hors service est la consommation soutenue d’énergie électrique à des tarifs bien en-dessous du véritable coût de revient, et sans insister pour avoir de l’énergie renouvelable. Depuis 2010, la consommation d’électricité stagne en France comme partout en Europe, car la hausse de la démographie et la multiplication des usages sont compensées par l’amélioration des performances énergétiques et – fait notable – par l’adoucissement des hivers dû au dérèglement climatique. Or pour assainir EDF financièrement et lui permettre de fermer ou remplacer les centrales vétustes, il faut que des économies d’énergie plus conséquentes conduisent à une baisse substantielle de la consommation, tout en permettant au gouvernement d’augmenter le prix du kWh. Pour en finir avec le bradage, il faudrait sans doute aussi revenir sur l’ouverture du marché à la concurrence. On ne saurait abandonner aux lois du marché la protection des populations et la sécurité nationale.

La bonne nouvelle (mauvaise pour le complexe nucléaire) est que l’électricité éolienne ou photovoltaïque a d’ores et déjà des coûts de revient inférieurs au nucléaire français. EDF serait ainsi amenée à continuer de produire à perte l’électricité nucléaire ou, selon le mode de calcul, de traîner une dette abyssale, résultant aussi d’erreurs répétées de stratégie et de gestion sur fond de course au gigantisme. L’État français, c’est-à-dire les descendants des contribuables actuels, vont devoir supporter la quasi totalité de l’énorme coût de fin de vie de la filière nucléaire, sans pouvoir en tirer le moindre bénéfice. C’est une autre manière de vivre aux dépens des générations futures.

Pire encore, selon GADAULT et DEMEUDE (ouvrage cité, page 161), nous sommes en train

d’aller

droit dans le mur :

« Pour EDF, ce recul de dix ans de l’objectif fixé

en

2014 [de réduire da 75 % à 50 % la part du nucléaire en France] est le

miracle tant attendu auquel elle ne croyait plus. L’État et l’ASN vont être

obligés d’autoriser la prolongation de la durée de vie du parc nucléaire

au-delà de quarante ans. Eh oui, il faudra bien produire toute l’électricité

dont

nous avons besoin. Mais nous venons de mettre les doigts dans la prise en ayant les pieds dans la

baignoire.

Le court-circuit va faire mal. Et dans l’atome, ça s’appelle un accident

nucléaire

grave. Vu l’état catastrophique de nos réacteurs, difficile d’imaginer

qu’on

puisse y échapper. »

Quant à l’EPR de Flamanville, vu parfois comme porteur d’avenir, il incite davantage à être perçu comme une sorte de fata morgana (illusion optique dans le désert, qui fait voir beaucoup plus qu’il n’y a en réalité), parce que la cuve du réacteur telle qu’elle a été livrée est non conforme car défectueuse, assemblée qu’elle a été à partir de pièces (dont le fond, inamovible, coulé d’une fonte en excès de carbone, en plus de la calotte qui présente le même défaut et qui, elle, pourra être remplacée — mais ne le sera pas tout de suite…) fabriquées dans une forge qui n’était pas prête et avait perdu la culture de l’assurance qualité. Forge reprise par Areva sans être mise à niveau en temps et en heure. Cette cuve a ainsi été assemblée sciemment au mépris des normes, au nez et à la barbe de l’Autorité de sûreté nucléaire – qui finira par faire bonne mine au mauvais jeu – dans une marche forcée censée éviter de nouveaux retards.

Or les malfaçons commises dans cette « forge de l’enfer » (GADAULT et DEMEUDE, ouvrage cité) sont la pointe d’un iceberg beaucoup plus vaste. On peut aujourd’hui affirmer sans risquer de se tromper que l’EPR français tout comme son cousin finlandais sont en pratique une immense escroquerie, comme l’illustre la prochaine vidéo, dont la lecture débutera sur le rapport constatant des malfaçons, commises en Finlande, aussi basiques que le coulage de béton armé sans… ferraillage.

La mise en service de l’actuel EPR de Flamanville avec sa cuve en excès de carbone — si vraiment elle a lieu un jour — constituera rien moins qu’un crime contre l’humanité.

Même sans penser aussi loin, rien qu’à considérer l’état dans lequel peuvent se trouver les groupes électrogènes de secours des centrales nucléaires actuellement en exploitation pour se rendre à l’évidence que beaucoup est fait — ou plutôt : n’est pas fait — pour exposer la population au plus haut risque possible, vu qu’une coupure d’électricité se transforme en catastrophe majeure par la défaillance “toute bête” d’équipement pourtant en vente libre sur le marché ! Cela est possible parce que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) refuse de surveiller les groupes électrogènes, bien que ces machines soient un élément essentiel justement de la sûreté des centrales. Parce que même après un arrêt d’urgence, un réacteur a besoin d’être refroidi activement, et les piscines à combustible usé pareillement. La catastrophe de Fukushima a dû sensibiliser à ces problématiques. Mais les mesures prises à sa suite en France auront été très insuffisantes. [« Diagnostic alarmant d’EDF sur les diesels de secours des réacteurs nucléaires », Le Journal de l’Énergie]

Quiconque ne souscrit pas à une option d’électricité verte auprès de son fournisseur est coresponsable de la destruction de la France par la catastrophe nucléaire imminente !

Souscrire à l’option Vert Électrique d’EDF

Aux abonnés à 3 kVA, EDF ne propose pas d’électricité

verte ;

d’autres fournisseurs, si.

Par exemple GEG, le fournisseur historique de Grenoble,

opère

aujourd’hui dans toute la France en proposant l’électricité verte d’une

manière extrêmement transparente et peu onéreuse : contre un supplément

mensuel de 2 € pour les particuliers, ou 5 € pour les professionnels.

Option verte de GEG (valable dans toute la France) :

Particuliers : 2 € par mois (1 € jusqu’à

6 kVA)

Professionnels : 5 € par mois

Plus généralement, l’idéal est de construire rapidement des parcs

d’éoliennes sur les côtes de France, pays privilégié. Il faut

écourter drastiquement les procédures prohibitives actuellement appliquées.

(D’après ce qu’on dit, ces lenteurs administratives sont voulues par le lobby

nucléaire pour empêcher la transition énergétique de la France, pays le plus

à la traîne entre ses voisins, et même comparé à la Chine et aux

États-Unis.)

Résultat

Il s’agit maintenant d’économiser beaucoup d’électricité et de déployer l’éolien et le photovoltaïque à un rythme accéléré, afin que l’ASN ne soit pas “obligée” d’attendre le raccordement de Flamanville pour fermer une centrale dangereusement vétuste, inondable, et construite sur une dalle de béton trop mince pour empêcher le cœur en fusion de contaminer la plus grande nappe phréatique d’Europe : la centrale nucléaire de Fessenheim, dont le maintien en exploitation n’est nullement le fait de « gens responsables ».

La seule décision responsable en 2018 est de déclencher un plan d’urgence qui inclut la mise hors service immédiate de Fessenheim (gauche) et de Vouglans (droite).

Par 2010_06_04_Centrale_nucléaire_de_Fessenheim2.jpg: Florival frderivative work: César — Ce fichier est dérivé de : 2010 06 04 Centrale nucléaire de Fessenheim2.jpg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21347404

Par Les Meloures sur Wikipédia luxembourgeois — Travail personnel, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14892662

Le vrai prix de l’électricité

Le vrai prix de l’électricité (régulièrement calculé par la Cour des Comptes) inclut l’amortissement, le démantèlement et le renouvellement des centrales, le stockage final des déchets des centrales nucléaires. Il devrait aussi prendre en compte le juste coût de la main d’œuvre sans système au rabais avec des chaînes de sous-traitance allant jusqu’à trois niveaux niveaux (voire plus, jusqu’en 2012). Si la sous-traitance permet d’assurer la qualité dans un contexte de spécialisation et de cloisonnement des métiers, un autre motif pour sous-traiter est l’exposition aux radiations ionisantes, où il arrive que les ouvriers prennent en quelques minutes la dose « autorisée » sur un an, soit 20 millisievert, même si dans les dernières années, ce risque de maladies professionnelles a été réduit, contrairement à ce qui pouvait arriver dans le passé. La dose létale est de 100 millisievert. La plupart des liquidateurs des réacteurs accidentés de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux sont décédés de cancer, dans le silence embarrassé de l’exploitant.

Après la catastrophe de Tchernobyl, le régime soviétique imposait des corvées dans la centrale sinistrée à des hauts responsables dont il voulait se débarrasser, à lire le témoignage publié dans Georges CHARPAK, Richard L. GARWIN, Venance JOURNÉ : De Tchernobyl en tchernobyls, collection Sciences, Odile Jacob, Paris 2005.

Lire De Tchernobyl en tchernobyls sur Google Books

Les ménages ont actuellement besoin de 35 % de l’électricité consommée en France. Une autre grande partie est engloutie dans les immeubles de bureaux. Les équipements les plus énergivores produisent de la chaleur ou du froid. De décembre à février, le chauffage électrique consomme à lui seul 29 % de l’électricité [« Le radiateur électrique, l'autre exception française », Les Echos]. Des économies intéressantes deviennent possibles quand on évite aussi la viande et les produits laitiers, selon la logique des arguments exposés dans la suite. Même beaucoup de légumes comme les tomates sont inutilement cuits, alors que la plupart d’entre eux y perdent des nutriments irremplaçables, en plus de déclencher ensuite la leucocytose digestive, comme tous les aliments cuits, surtout quand ils sont consommés en entrée.

Nous sommes en train de vivre aux dépens de la santé des

autres.

Nous sommes en train de saboter notre propre existence.

Cela n’est pas une

fatalité, comme la suite le démontre.

Avant d’y aller, un petit interlude dans, sur et autour d’un autre barrage, en France lui aussi, de hauteur comparable au barrage de Vouglans mais moitié moins long, il n’a pas ces problèmes de stabilité.

Construit à une époque où la bonne facture était encore de rigueur, posant un défi énorme relevé avec brio, le barrage de Sarrans, de type poids, a très bien vieilli dans le temps ;

La suite est à venir.

Bientôt d’autres infos et liens utiles.

À propos

Les contenus issus de Wikipédia sont sous licence CC‑BY‑SA.

Des cookies sont utilisés par l’hébergeur.

Réserve : Les conditions d’utilisation des pages perso d’Orange interdisent toute médisance. Ce point des CGU ne saurait toutefois empêcher de communiquer sur les dangers de Vouglans et du nucléaire français victime de malfaçons et de vétusté, Orange ayant lui-même relayé l’émission citée d’ENVOYÉ SPÉCIAL.

Historique

Page mise à jour le 30/10/2019

sunsite.monsite-orange.fr est un jeu de mots atténuant l’effet narcissique de « monsite » (aujourd’hui « pagesperso »).

Le déclic pour poster du contenu sur l’alimentation sur ce site est venu quand des complications, parties d’infractions au Code de la consommation, ont conduit au dépôt de deux mains courantes à la Police, à qui j’ai aussi donné l’adresse de ce site, à partir du lendemain de son véritable lancement, un dimanche de septembre 2018.

Le contenu sur le danger de Vouglans et du nucléaire est venu s’ajouter le 10/10/2018.

« sunsite.fr » existe depuis le 23/10/2019 pour remettre le contenu en ligne à base de sauvegardes quand toutes les pages perso Orange étaient en panne depuis la veille.